Was bedeutet "Zucht mit Papieren"?

Meine Einstellung zur Zucht und Hundehaltung

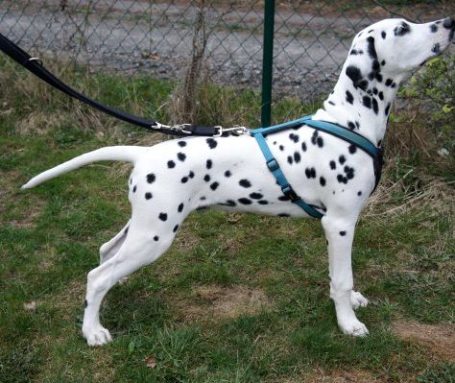

Ich selbst werde in absehbarer Zeit keine eigenen Würfe großziehen. Meine Zuchthündin Frieda (Finest Fantasy von Arabian's Stud) soll allerdings bis zu zwei Würfe in ihrem Heimat-Kennel Arabian's Stud haben. Ich hoffe selbst auf vielversprechende, charakterstarke Nachzuchten aus den geplanten Verpaarungen.

Da das Thema Zucht für mich eng mit meiner generellen Haltung zur Hundehaltung verknüpft ist und ich selbst bereits zwei Würfe großgezogen habe, möchte ich hier meine Sichtweise zur Zucht teilen.

Zucht bedeutet mehr als nur Nachkommen zu planen

Die planvolle, internationale FCI-Zucht basiert auf der gezielten Auswahl von Zuchthunden, deren Vorfahren, Eigenschaften, Stärken und Schwächen mehr oder weniger dokumentiert und diskutiert werden. Dies ermöglicht es, die Zucht auf einer fundierten Grundlage weiterzuentwickeln. Ein zentraler Vorteil der FCI-Zucht ist die Vernetzung und Zusammenarbeit: Wissen wird geteilt, Transparenz gefördert, und Züchter können weltweit auf Zuchthunde und Programme zugreifen, was den Genpool erweitert und stärkt.

"Gemeinsam sind wir stark" – ein idealistischer, aber wahrer Ansatz

Der Zusammenschluss von Züchtern weltweit basiert auf der Idee, dass Zusammenarbeit zu besseren Ergebnissen führt. Auch wenn manche Züchter gelegentlich zu vergessen scheinen, dass Zucht nicht isoliert funktioniert, sondern das Ergebnis der Arbeit unzähliger Menschen ist, bleibt der Gedanke wahr: Ohne die Erfolge und auch Misserfolge vieler Züchter – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart – wäre die Zucht, wie wir sie heute kennen, nicht möglich.

Natürlich haben wir alle persönliche Vorlieben und favorisierte Zuchtstätten. Doch es wäre vermessen zu glauben, dass die Arbeit einer Handvoll Züchter allein den Dreh- und Angelpunkt des Zuchtgedankens bildet. Zucht ist ein kollektiver Prozess, der auf Zusammenarbeit und langfristiger Entwicklung basiert.

Bei uns sind auf absehbare Zeit keine Welpen in Planung.

Verantwortunsvolle Zucht?

Oder: Es gibt doch schon so viele Hunde

Warum verantwortungsvolle Zucht wichtig ist

Ein Argument, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, der sich mit langfristiger und verantwortungsvoller Zucht beschäftigt, lautet: „Es gibt doch schon so viele Hunde, warum muss man dann noch züchten?“ Für mich klingt das wenig durchdacht und wenig fachkundig – und hier ist der Grund: Die Alternativen sind oft erschreckend.

Das Problem mit „Gelegenheitszüchtern“

Wenn ich mich umschaue, vertraue ich den Menschen, die „keine Papiere brauchen“, am wenigsten. Hinter solchen Aussagen stecken oft „Gelegenheits- oder Hobbyzüchter“, die „das mal erleben wollen“. Dabei werden Hunde verpaart, weil sie „nett sind“ oder „sich mögen“, ohne Rücksicht auf genetische Dispositionen, gesundheitliche Probleme oder charakterliche Schwächen. Gesundheitsuntersuchungen? Fehlanzeige. Warum werden papierlose Hunde nicht auf HD, ED oder Herzkrankheiten untersucht – insbesondere wenn ihre Vermehrung geplant ist? Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist bequemer, billiger und erfordert weniger Verantwortung.

Tierschutz – eine noble, aber begrenzte Alternative

Hunde aus dem Tierschutz sind ohne Frage eine wertvolle Alternative. Doch auch hier gibt es Probleme: Der Tierschutz ist oft nur eine Zwischenstation, die Tiere selbst haben in der Regel einen schlechten Start ins Leben. Ob von der Straße im Ausland oder von Möchtegern-Vermehrern – die Ausgangslage ist für viele dieser Hunde, ob Welpen oder erwachsene Tiere, miserabel. Die Elterntiere bleiben dabei oft vergessen, und die Zyklen setzen sich fort.

Der Tierschutz allein wird das Problem nicht lösen können. Effektive Aufklärung und konsequente Kastrationen wären die nachhaltigere Lösung – nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns.

Verantwortungsvolle Zucht als Gegenentwurf

Für mich spielt es eine große Rolle, wie die Elterntiere gehalten werden. Sie verdienen ein Leben in exzellenter Fürsorge – mit hochwertigem Futter, ausgiebiger Beschäftigung und Erziehung sowie wenigen, wohlüberlegten Würfen. Ebenso wichtig ist die Aufzucht der Welpen: behütet, in einer sicheren und liebevollen Umgebung, mit zeitgemäßer Prägung und Erziehung.

Das Argument „Es gibt doch schon so viele Hunde“ klingt in diesem Zusammenhang wie Hohn. Denn es bedeutet, dass wir auch weiterhin in Kauf nehmen, dass Hunde unter unwürdigen Bedingungen geboren werden, leiden und zugrunde gehen. Für mich ist das keine akzeptable Vorstellung von Tierschutz. Tiere haben das Recht auf ein gutes Leben – von Anfang an.

Warum Zucht die beste Option sein kann

Es gibt viele Möglichkeiten, sich einen Hund zuzulegen, doch die beste bleibt, sich gründlich zu informieren und sich für einen engagierten und leidenschaftlichen Züchter zu entscheiden. Ja, es gibt große Unterschiede zwischen Züchtern, und ja, die Suche kann zeitintensiv sein. Der beste Züchter wird vielleicht nicht direkt um die Ecke wohnen – aber lohnt sich der Aufwand nicht?

Wenn ich mir ein Mountainbike oder ein Auto kaufe, investiere ich schließlich auch Zeit in die Recherche. Warum sollte ich nicht dieselbe Mühe in die Suche nach einem Vierbeiner stecken, der mich über Jahre hinweg begleiten wird? Ein verantwortungsvoll gezüchteter Hund hat nicht nur den besten Start ins Leben, sondern auch die besten Voraussetzungen, ein gesundes, glückliches und harmonisches Familienmitglied zu werden.

Viele Wege führen nach Rom

Meine Prinzipien in der Zucht

Natürlich habe ich Prinzipien, die ich aber niemandem aufdrängen möchte. Für mich persönlich gehören dazu:

- Keine Wiederholungswürfe, um den Genpool nicht weiter zu schwächen.

- Kein Profitstreben in der Zucht, denn Geld verdienen sollte niemals das primäre Ziel sein.

- Ein Zuhause auf Lebenszeit für Zuchthündinnen, auch im Alter – in einem wohlhabenden Land wie Deutschland sollte es nicht nötig sein, eine ausgediente Hündin „abzugeben“.

- Weniger Welpen, mehr Planung, um nachhaltiger und gezielter zu züchten.

- Pausen statt Schema F, denn kein Züchter sollte jedes Jahr nach einem festen Muster Welpen „nachproduzieren“. Eine züchterische Pause gibt Raum, die eigenen Hunde sowie Entwicklungen in der Zucht genauer zu beobachten und zu reflektieren.

- Rüden mit zahlreichen Nachkommen in der Zucht haben ihren Dienst getan - auch wenn nach ihrem Tod noch Gefriersperma da ist. ;)

Das sind meine persönlichen Ansichten – keine universellen Regeln.

Warum Vielfalt wichtig ist

Auf der anderen Seite bringen gewerbliche Züchter durch ihre Kapazitäten oft wertvolle Ressourcen in die Zucht ein. Sie haben die Möglichkeit, wichtige Zuchtziele zu verfolgen, umfassende Programme umzusetzen und so die Rasse nachhaltig zu fördern.

Deshalb brauchen wir beides: Augenmaß, Theorie und kontinuierliche Praxis. Die Kombination aus individueller Leidenschaft und professioneller Herangehensweise bringt die Zucht voran. Und am Ende gilt für uns alle: Auch eine Pause kann manchmal Wunder bewirken – für Mensch, Hund und Zucht.

Linienzucht, Inzucht, Outcross

In der Hundezucht werden verschiedene Zuchtmethoden angewendet, um bestimmte Merkmale zu festigen oder die genetische Vielfalt zu erhalten. Die drei Hauptmethoden sind Linienzucht, Inzucht und Outcrossing.

Inzucht bezeichnet die Verpaarung von eng verwandten Tieren, etwa zwischen Geschwistern oder Eltern und deren Nachkommen. Diese Methode kann sowohl positive als auch negative Merkmale verstärken und birgt daher ein hohes Risiko für genetische Defekte. Sie erfordert vom Züchter ein hohes Maß an Wissen und Verantwortung.

Linienzucht ist eine abgeschwächte Form der Inzucht, bei der entfernte Verwandte miteinander verpaart werden, um bestimmte gewünschte Eigenschaften zu festigen. Ziel ist es, die positiven Merkmale einer Linie zu erhalten und zu verstärken, ohne die Risiken der engen Inzucht einzugehen.

Outcrossing (Auskreuzung) bedeutet die Verpaarung von Tieren derselben Rasse, die keine gemeinsamen Vorfahren in den letzten Generationen haben. Diese Methode dient dazu, die genetische Vielfalt zu erhöhen und mögliche negative Effekte von Inzucht zu reduzieren. Allerdings kann es dabei zu einer größeren Variabilität in den Nachkommen kommen, was die Vorhersagbarkeit bestimmter Merkmale erschwert.

Die Wahl der Zuchtmethode hängt von den spezifischen Zielen des Züchters ab. Während Linienzucht dazu beitragen kann, rassetypische Merkmale zu festigen, ist Outcrossing wichtig, um die genetische Gesundheit und Vielfalt einer Population zu erhalten. Ein verantwortungsbewusster Züchter wird daher alle Methoden sorgfältig abwägen und entsprechend einsetzen.

Noch ein Wort zu Ausstellungen

Ausstellungen – wichtig, aber nicht alles

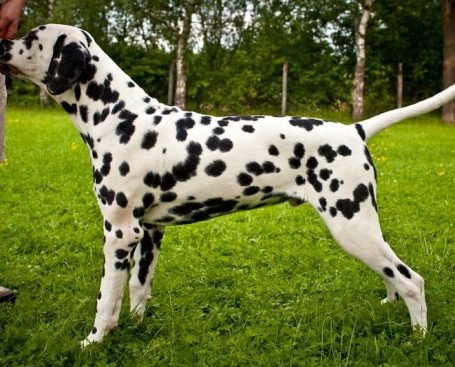

Ausstellungen spielen für Züchter eine zentrale Rolle, da sie die Möglichkeit bieten, die eigenen Hunde im direkten Vergleich mit anderen Rassevertretern zu beurteilen und wertvolle Einschätzungen zu gewinnen. Sie dienen zudem als Plattform für den Austausch mit anderen Züchtern und als Gelegenheit, sich ein umfassenderes Bild vom aktuellen Zuchtstand zu machen.

Hunde, die regelmäßig bei verschiedenen Richtern vorne platziert werden, haben diese Erfolge in der Regel verdient. Sie konnten mit ihrer Qualität und ihrem Erscheinungsbild Richter überzeugen, die ihre individuellen Ansichten und Bewertungskriterien einbringen. Für Züchter sind solche Erfolge und gute Bewertungen durch meist unparteiische Richter eine wertvolle Auszeichnung.

Was sollte im Fokus der Bewertung stehen?

Bei Ausstellungen bewertet der Richter den vorgestellten Hund an diesem Tag in seiner Klasse und schließlich die Klassensieger untereinander. Dabei sollten folgende Aspekte besonders gewichtet werden:

- Gangwerk

- Korrektes Gebäude (z. B. Rücken, Vorbrust, Winkelungen, Hals, Kopf, Widerrist)

- Ausdrucksstärke

- Charakter

Faktoren wie die Kleidung des Ausstellers, die Show-Qualitäten des Handlers, persönliche Vorlieben des Richters oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Zuchtstätte sollten hingegen eine untergeordnete Rolle spielen.

Grenzen der Ausstellung für die Zucht

Die zukünftige Bedeutung eines Hundes für die Zuchtpopulation kann durch Ausstellungen allein nicht beurteilt werden. Auch bei einer Zuchtzulassungsprüfung bleibt dies eingeschränkt – es sei denn, der Hund zeigt augenscheinliche charakterliche oder physische Mängel, die jeder erkennen würde. Die langfristige Wirkung eines Hundes auf die Population hängt jedoch maßgeblich von den Entscheidungen und der Umsicht der Züchter ab.

Fazit

Ausstellungen sind eine nützliche Orientierungshilfe und bieten wichtige Einblicke in den aktuellen Zuchtstand. Doch die Arbeit der Züchter – ihr Wissen, ihre Umsicht und ihr Engagement – ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Gesundheit einer Rasse. Ausstellungen sollten deshalb als ein wertvolles, aber nicht allein ausschlaggebendes Werkzeug für die Zucht betrachtet werden.

Selektion nach Zuchtzielen

Die Selektion nach klar definierten Zuchtzielen ist ein wesentlicher Bestandteil verantwortungsvoller Hundezucht. Durch die gezielte Auswahl der Elterntiere können bestimmte Merkmale gefördert oder unerwünschte Eigenschaften reduziert werden.

Dabei ist es wichtig, die Zuchtziele klar zu benennen und die Zuchtpraxis entsprechend auszurichten. Nichts ist in Stein gemeißelt, und es gibt stets Möglichkeiten zur Korrektur und Verbesserung. Das Ziel sollte sein, gesunde, korrekt aufgebaute Hunde mit gutem Gangwerk, solider Anatomie und starkem Charakter zu züchten, die ihren Besitzern Freude bereiten. Eine ausgewogene Selektion, die sowohl Gesundheit als auch Verhalten berücksichtigt, ist entscheidend, um das Wohl der Hunde zu gewährleisten und langfristig gesunde Rassen zu erhalten.

LUA Zuchtprogramm beim Dalmatiner

Das LUA-Zuchtprogramm zielt darauf ab, die genetisch bedingte Hyperurikosurie (HUU) beim Dalmatiner zu reduzieren. Diese Stoffwechselstörung führt zu erhöhten Harnsäurewerten im Urin, was das Risiko für die Bildung von Uratsteinen erhöht. Besonders kastrierte Rüden sind aufgrund ihrer Anatomie anfällig für akute Probleme, die unter Umständen operativ behandelt werden müssen.

Bereits in den 1970er Jahren initiierten Genetiker und Züchter in den USA ein Zuchtprogramm, bei dem ein Pointer eingekreuzt wurde, um das normale SLC2A9-Gen in die Dalmatinerpopulation einzuführen. Die daraus hervorgegangenen Hunde werden als LUA-Dalmatiner (Low Uric Acid) bezeichnet, im Gegensatz zu den herkömmlichen HUA-Dalmatinern (High Uric Acid).

Seit dem 1. November 2011 sind LUA-Dalmatiner offiziell beim American Kennel Club (AKC) registriert und somit FCI-anerkannt. Dies ermöglicht es, das LUA-Gen in europäische Zuchtlinien einzuführen und die Gesundheit der Rasse zu verbessern. In Europa stehen mittlerweile einige LUA-Dalmatiner für die Zucht zur Verfügung.

Die Integration des LUA-Gens in die Zucht erfordert sorgfältige Planung und Überlegung. Den engagierten Dalmatinerzüchtern weltweit gebührt Anerkennung für ihren Mut und ihre Weitsicht, diesen Weg zu beschreiten und somit zur langfristigen Gesundheit der Rasse beizutragen.

16.04.

2010

Celtic Gate's A-Wurf

Ch. Earl-Hunter vom versunkenen Schloss x Ch. Everwood Butterfly Kiss

Den jungen Rüden Elmo hatte ich auf einer Ausstellung gesehen und war sofort begeistert. Er war anatomisch genau passend, dazu extrem entspannt und charakterlich sicher. Seine Vor- und Unterbrust waren gut ausgeprägt, er war weder "zu viel" noch "zu wenig" Rüde, hatte einen starken Rücken, eine ausreichende Winkelung und ordentliche Katzenpfoten. Der Stammbaum war eine gelungene Mischung aus deutschen und skandinavischen Linien – frei von den anatomischen Schwächen vieler deutscher Dalmatinerfamilien (wie lose Ellbogen, fehlende Vorbrust oder schwache Schultern). Außerdem war der Stammbaum "weit genug", um ihn für einen ersten Wurf zu nutzen – der übrigens für beide Hunde der erste war.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 7 Welpen, darunter 6 Hündinnen und 1 Rüde, mit 3 braunen Hündinnen. Alle Welpen hatten braune Augen und waren beidseitig hörend. Mindestens drei Hündinnen aus diesem Wurf hätten das Potenzial gehabt, in der Zucht und auf Ausstellungen erfolgreich zu sein. Eine von ihnen hat es tatsächlich geschafft – und 14 Jahre später bin ich glückliche Besitzerin einer ihrer Nachkommen.

Trotzdem muss ich ehrlich gestehen, dass mein Herz an eine andere Hündin aus dem Wurf verloren war. Aber wie das manchmal so ist: Ich hatte damals noch wenig Erfahrung und habe mich von vielen Seiten beeinflussen lassen. Heute würde mir das nicht mehr passieren. Aber am Ende gilt: Alles ist so gekommen, wie es kommen sollte, und schließlich zählt doch, dass alles gut ausgegangen ist. :)

Earl-Hunter vom versunkenen Schloss

Everwood Butterfly Kiss

Galerie

Celtic Gate's A-Wurf, geb. 16.04.2010

7 Welpen, alle ++, alle braune Augen

1 Platte, 1x Kryptorchismus

Mutter - 13,8 Jahre / Vater - 12 Jahre

1 Hündin mit 12 Jahren verstorben, Ursache ungeklärt

Celtic Gate's B-Wurf

07.11.

2011

Celtic Gate's B-Wurf

Ch. City Kid's Dark Chocolate Danilo x Ch. Everwood Butterfly Kiss

Hier ist eine optimierte Version des Textes, die klarer und flüssiger formuliert ist:

Beim B-Wurf war ich mir schon deutlicher darüber im Klaren, welche Stärken Fly mitbrachte und welche Aspekte ich tendenziell ausgleichen wollte. Das hatte ich natürlich bereits nach dem ersten Wurf erkannt, aber inzwischen konnte ich auf mehr Erfahrung und Ergebnisse zurückgreifen.

Zu dieser Zeit gab es in Schweden einen beliebten Deckrüden – City Kid's Dantes Peak. Seine Beliebtheit war absolut gerechtfertigt, denn er war anatomisch vorbildlich, pigmentstark und hatte bereits vielversprechende Nachzuchten hervorgebracht. Sein brauner Bruder Danilo war etwas kürzer im Rücken und schien mir anatomisch das perfekte Pendant zu Fly zu sein. Und in Sachen Anatomie und Pigment sollte ich recht behalten: Alle zehn Welpen hatten wieder braune Augen und waren beidseitig hörend.

Auch in Bezug auf "Pick-ups" – also die Welpen, mit denen ein/e Züchter/in hätte weitermachen können oder sollen – gab es wieder mehrere Optionen. Eine Hündin hat es glücklicherweise geschafft, und dank ihr gibt es heute viele Nachkommen in europäischen Zuchtstätten.

Aus dem B-Wurf stammte auch ein brauner Rüde, der charakterlich und anatomisch genau "mein Hund" gewesen wäre. Leider wurde er später entgegen der Zusage der Käuferfamilie weder ausgestellt noch gefördert. Das ist bedauerlich und lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Es zeigt aber, dass langfristige Zucht nicht immer planbar ist und von ausreichenden eigenen Ressourcen oder verlässlichen Partnerschaften abhängt.

Galerie

Celtic Gate's B-Wurf, geb. 07.11.2011

10 Welpen, alle beidseitig hörend, alle mit braunen Augen

2 Platten

Mutter - 13,8 Jahre / Vater - 10 Jahre

4 Geschwister sind in späten Jahren an Krebs erkrankt und mussten im Alter von 10 Jahren eingeschläfert werden.

City Kid's Dark Chocolate Danilo

Everwood Butterfly Kiss

Last but not least: Tierschutz ist keine Institution, sondern eine Einstellung

Ich weiß, meine Einstellung mag heute für manche vielleicht etwas fatalistisch klingen, aber sie gründet sich auf über 25 Jahre Erfahrung in der Hundehaltung, Zucht und der Arbeit mit Hunden und Menschen. Diese Erfahrung hat mich geprägt.

In meiner direkten Nachbarschaft gibt es beispielsweise zwei Hunde, die meiner Meinung nach Fälle für den Tierschutz wären – beide "von sonstwo", einmal ein Schäferhund-Mischling, einmal ein Rassehund (ohne Papiere, aus dem Ausland). Beide leben bei Menschen, denen es an Empathie und Ideen mangelt. Ihre Vorstellung von Hundehaltung beschränkt sich auf kurze Runden an der Flexileine oder ein Leben auf 10 m² Rasenfläche.

Der junge Schäferhund-Mix zeigt bereits deutlich angst-aggressives Verhalten, während der Rassehund – eine große nordische Wach- und Zughunderasse – vor lauter Langeweile vermutlich nur noch verzweifelt. Bei solcher Hundehaltung denke ich immer an das Bild eines Menschenaffen, der mit einem Frosch spielt, bis er ihn zerquetscht. Intellektuell ist das leider auf einem ähnlichen Niveau. Entschuldigung, aber so ist es.

Zusätzlich sehe ich viele Menschen mit Hunden, die einfach Glück haben – Glück, weil sie genügsame, treuherzige Vierbeiner besitzen, die ihre mangelhafte Haltung und fehlende Beschäftigung ohne sichtbaren Schaden ertragen. Doch ist das wirklich erstrebenswert?

Tierschutz oder Verwaltung des Elends

Wenn wir uns heute anschauen, was gemeinhin als institutionalisierter Tierschutz verstanden wird, dann ist das im Kern: die Verwaltung eines Elends, das wir selbst verursacht haben. Statt tatsächlich Verbesserungen im Sinne des Tierwohls herbeizuführen, lassen wir das endlose Rad aus Tierleid und gelegentlicher Rettung weiterlaufen – ohne Aussicht auf echten Wandel.

Dabei gäbe es längst sinnvolle Maßnahmen, die langfristig etwas bewirken und nachhaltig einen Unterschied machen könnten. Doch für viele scheint es "erfüllender" – oder auch "lukrativer" –, einzelne arme Seelen zu retten. So bleibt es eine endlose Geschichte: das Leid und die Misshandlung von vielen, begleitet von der vermeintlichen "Rettung" einiger weniger. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Für mich ist das keine Lösung. Es ist nichts weiter als das ständige Verschieben eines Problems, das wir endlich an der Wurzel anpacken müssten.

Ist nunmal so?

Ja, irgendwie schon. Aber die Probleme sind von Menschen gemacht – und Menschen könnten sie auch wieder lösen. Wie? Im europäischen Wohlstandswesten beispielsweise so: Vor der Anschaffung eines Hundes sollte ein Mindestmaß an Kenntnissen und Ressourcen verpflichtend sein, etwa in Form eines Hundeführerscheins. Dasselbe sollte auch vor jeder Verpaarung gelten, unabhängig davon, ob es sich um Rassehunde, Kreuzungen oder Mischlinge handelt. Ein Mindestmaß an Wissen über Hunde und verpflichtende Gesundheitstests der Elterntiere sollten dabei obligatorisch sein.

Die Einfuhr von Hunden aus Ländern außerhalb der EU sollte nur unter strengen Voraussetzungen und nach vorheriger Begründung sowie sorgfältiger Dokumentation erlaubt sein – egal, ob es sich um Rassehunde oder Tiere aus dem sogenannten Tierschutz handelt.

Darüber hinaus sollte der Fokus des Tierschutzes primär auf Aufklärung und Wissensvermittlung liegen, sowohl im Inland als auch im Ausland. Auslandseinsätze sollten in erster Linie der Durchführung weitreichender Kastrationsprogramme für Hunde und Katzen dienen, und genau dafür sollten Zuschüsse und Spendengelder hauptsächlich eingesetzt werden.

Ich bin überzeugt, dass selbst eine teilweise Umsetzung dieser Maßnahmen über einige Jahre hinweg eine nachhaltige Verbesserung bewirken könnte. Stattdessen spezialisieren sich viele Tierschutzvereine lieber auf den Massenhandel mit „günstigen“ kleinen und mittelgroßen Jungtieren und Welpen. Die Leidtragenden sind, wie immer, die Tiere.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.