Gesundheit

Die Summe der Dinge

Was wir tun können

Verantwortung übernehmen – für unsere Tiere und uns selbst

Als Tierhalter tragen wir die Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Tiere – eine Verantwortung, die wir mit der Anschaffung bewusst übernommen haben. Dabei liegt es in unserer Hand, informierte Entscheidungen zu treffen und kritisch zu hinterfragen, was das Beste für unser Tier ist.

Tierärzte und Kliniken sind wichtige Partner in der Tiergesundheit, doch es ist wichtig, sich ihrer Rolle bewusst zu sein. Als Kleinunternehmer haben Tierärzte nachvollziehbare und legitime wirtschaftliche Interessen. Die emotionale Bindung zu unserem Haustier liegt jedoch allein bei uns, den Tierbesitzern. Deshalb ist es unser gutes Recht – und unsere Pflicht –, Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen für unser Tier zu treffen.

Das Verhältnis zum Tierarzt: Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Ein Tierarzt bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten – abhängig von Ausbildung, Wissen, Erfahrung, Ausstattung und Weiterbildung – Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten an. Die Qualität seiner Arbeit hängt maßgeblich von seinen Fähigkeiten ab. Es liegt an uns, diese zu bewerten, daraus Schlüsse zu ziehen und gegebenenfalls unser Handeln anzupassen.

Wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten:

- Ist mein Tierarzt vertrauenswürdig und kompetent?

- Fühle ich mich gut beraten und mein Tier in guten Händen?

- Handelt es sich um ein schwerwiegendes Problem, das eine zweite Meinung rechtfertigt?

Ein gutes Verhältnis zum Tierarzt basiert auf gegenseitigem Vertrauen und einer klaren Kommunikation. Dennoch bleibt die endgültige Verantwortung für die Gesundheit unseres Tieres immer bei uns.

Fazit: Verantwortung kann uns niemand abnehmen

Egal, welche Entscheidungen wir treffen, ob wir Fehler machen oder alles richtig läuft – die Verantwortung für unser Tier liegt allein bei uns. Indem wir uns selbst informieren, kritisch hinterfragen und fundierte Entscheidungen treffen, sorgen wir nicht nur für das Wohl unserer Tiere, sondern profitieren auch selbst davon. Denn ein gesundes, glückliches Tier ist die beste Bestätigung dafür, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden.

1.

GESUNDERHALTUNG

Gesundheit ist die Summe der Dinge: Genetik, Aufzucht, Ernährung, Haltung und Pflege.

GENETIK

Gesunde Genetik – die Basis für ein langes Hundeleben

Eine robuste und gesunde Genetik bildet zusammen mit einer sorgfältigen Aufzucht das Fundament für die Gesundheit eines Hundes. Gelenks- oder Organerkrankungen, die gehäuft bis zum 6. Lebensjahr in einer Population auftreten, sind meist genetisch bedingt und zeigen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Zuchtauswahl.

Doch selbst Hunde mit einer guten genetischen Grundlage sind nicht vollkommen vor Erkrankungen geschützt. Im Laufe ihres Lebens können sie an sogenannten "kulturellen Krankheiten" leiden, die oft durch Umwelteinflüsse, Ernährung oder Lebensweise mitbedingt werden. Eine gesunde Genetik ist daher nur ein Teil des Puzzles – ebenso wichtig sind eine artgerechte Haltung, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen.

ERNÄHRUNG

Dem Thema Ernährung habe ich eine ganze Seite gewidmet, sie ist einer der zentralen Bausteine. Und das nicht nur in Sachen Zusammensetzung und Ausgewogenheit, sondern auch als "Faktor für Glück". Wer das für übertrieben hält, sollte das Experiment wagen und einem Hund ein großes Stück Fleisch oder einen großen fleischigen Gelenkknochen geben und dabei zuschauen. Es gibt kaum etwas, das mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit ausstrahlt, wie ein Hund, der genüsslich kaut und nagt - abgesehen von dem positiven Effekt auf Zähne und Kaumuskulatur.

Gesunde Hunde, krankes System

In der Medizin ist es üblich, sich fachlich in Teilgebieten zu spezialisieren. Wer wirklich mal eine ernsthafte Erkrankung hatte, kennt die Odyssee vielleicht bereits: Vom Kardiologen zum Urologen zum Proktologen zum Orthopäden zum Onkologen usw. Blöd, wenn keiner so richtig zuständig ist, irgendeine Diagnose stellt (immer eine andere) oder auch nichts entdeckt wird - dann ist es immer noch "psychosomatisch". Das ganze System verdient gut an den Kranken: Krebs, Diabetes, Allergien, Herzerkrankungen, Thrombosen, Gelenks- und Darmerkrankungen nehmen stetig zu. Um es vorwegzunehmen: Ich denke nicht, dass daran jemand "Schuld" ist - die Schuld tragen wir, wenn überhaupt, alle. Ich glaube auch, dass Krankheiten und Tod zum Leben dazu gehören, auch wenn wir damit ungern zu tun haben, solange wir leben. Trotzdem glaube ich auch, sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken, weil wir einiges für uns und wenigstens die Menschen und Tiere um uns herum tun können. Das System ist nicht perfekt, aber es wird erst einmal nicht besser, solange sich die Ziele in der Medizin-Branche und Pharmaindustrie nicht ändern: und diese Ziele drehen sich vorrangig um Geld, Wachstum und Profit. In der Tiermedizin empfinde ich es als noch katastrophaler, weil die Pharmaindustrie maßgeblich an Forschung und Lehre beteiligt ist. Man kann sich vorstellen, dass das Interesse nicht unbedingt im Wohlergehen unserer Hunde liegt, sondern in der Vermarktung und dem Verkauf der Produkte, in die viel Zeit und Geld investiert werden. Die Investitionen müssen sich langfristig gewinnsteigernd auszahlen. Was wir tun können? Nur Verantwortung übernehmen und sie nicht den anderen überlassen. Das wäre ein zentrales Heilmittel in einem kranken System.

HALTUNG

Haltung und Pflege - Fundamente für das Wohlbefinden des Hundes

Unter "Haltung und Pflege" verstehe ich die Gesamtheit dessen, was den Alltag eines Hundes ausmacht und maßgeblich sein Wohlbefinden bestimmt. Dazu gehören zentrale Fragen wie:

- Lebensumfeld: Wie und wo lebt der Hund?

- Auslastung und Erholung: Bekommt er die richtige Balance aus körperlicher und geistiger Beschäftigung sowie ausreichend Ruhephasen?

- Sozialer Anschluss: Wie viel Nähe und Kontakt hat er zu seiner Familie und zu anderen Hunden?

- Erlebnisse und Abwechslung: Was erlebt er jeden Tag? Planen wir unsere Urlaube hundegerecht, damit er Teil unseres Lebens bleibt?

- Sicherheit und Schutz: Achten wir auf seinen Schutz vor unbeabsichtigten Übergriffen durch ungeschickte oder ungeübte Menschen, ob groß oder klein?

- Pflege und Zuwendung: Wie oft wird er gekrault, untersucht oder gepflegt?

- Kommunikation und Interaktion: Wie wird mit ihm gesprochen, gespielt und umgegangen?

All diese Aspekte tragen dazu bei, ob ein Hund glücklich und ausgeglichen ist – oder frustriert und gelangweilt. Letzteres kann nicht nur das Verhalten, sondern auch die Gesundheit negativ beeinflussen. Denn Langeweile und mangelnde Zuwendung können krank machen, während regelmäßige schöne Erlebnisse und das Ausschütten von Endorphinen wahre Wunder für die Gesundheit und Lebensfreude eines Hundes bewirken.

RUNDUM GEPFLEGT

Regelmäßige Pflege – der Schlüssel zu einem langen Hundeleben

Wenn ein Auto in die Jahre kommt, sprechen wir von „Verschleiß“ und bringen es regelmäßig zur Inspektion. Ähnlich sollten wir auch mit unseren Hunden verfahren: Die kontinuierliche Pflege ist ein wesentlicher Baustein für ihre Gesundheit und ein möglichst langes, glückliches Leben.

Beim täglichen Kraulen können wir diese „Inspektion“ ganz einfach integrieren. Dabei sollten wir gezielt auf folgende Bereiche achten:

- Ohren: Kontrolle auf Sauberkeit, Rötungen oder unangenehme Gerüche.

- Fell: Überprüfung auf Parasiten, Insektenstiche, Hautirritationen oder Verfilzungen.

- Kleine Verletzungen: Frühes Erkennen von Kratzern, Schürfwunden oder Druckstellen.

- Pfoten: Kontrolle der Ballen und Zwischenräume, insbesondere auf Risse, Fremdkörper oder Verunreinigungen.

Diese kleine, aber regelmäßige Pflege hilft nicht nur, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen, sondern stärkt auch die Bindung zwischen Hund und Halter. Es ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, zur Gesunderhaltung des Hundes beizutragen – und dabei ein wenig Qualitätszeit miteinander zu verbringent.

Impfen

Beispiel Eigenverantwortung: Thema Impfungen

Impfungen bei Hunden – sinnvoll, aber mit Bedacht

Vorweg: Ich bin weder Impfgegner noch Impfkritiker. Im Gegenteil – ich halte Impfungen für sinnvoll und lasse mich selbst regelmäßig impfen, etwa gegen Covid-19 und im Herbst gegen Grippe. Viele katastrophale Seuchen konnten dank Impfungen ausgerottet werden. Wie alles, das eine Wirkung hat, können auch Impfungen Nebenwirkungen haben. Diese möchte ich nicht verteufeln – mein Anliegen liegt vielmehr darin, den Nutzen und die Notwendigkeit jeder einzelnen Impfung kritisch zu hinterfragen.

Das Problem: Impfungen ohne Mehrwert

Kritisch wird es, wenn Impfungen verkauft und verabreicht werden, ohne dass ein tatsächlicher Nutzen oder Effekt besteht – allein, um damit Geld zu verdienen. Solche Fälle passieren leider täglich in vielen Tierarztpraxen:

- Unnötige Wiederholungsimpfungen, obwohl Antikörper im Blut des Hundes nachweisbar sind.

- Impfungen gegen Erkrankungen, an denen der Hund mit hoher Wahrscheinlichkeit nie erkranken wird.

- Die Verwendung von veralteten Impfstoffen, die keinen Schutz gegen aktuelle Virusstämme bieten.

In solchen Fällen überwiegen die Risiken von Nebenwirkungen den potenziellen Nutzen. Der einzige Zweck solcher Maßnahmen scheint es, regelmäßige Einnahmequellen für Tierärzte und die Pharmaindustrie zu sichern.

Ein kritischer Blick auf den Impfpass

Als Tierbesitzer sollten wir uns gut informieren und einen individuellen Impfplan für unseren Hund erstellen, nach dem Motto: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

Die Core-Vakzine, also Tollwut sowie SHP (Staupe, Hepatitis, Parvovirose), genügen in den meisten Fällen. Nach der Grundimmunisierung mit einem Jahr halten diese Impfungen mindestens 7 Jahre, oft sogar ein Leben lang. Tollwut bildet hier eine Ausnahme – nicht wegen der Wirksamkeit, sondern aufgrund der gesetzlichen Regelungen, die eine Wiederholung alle 3 bis 4 Jahre vorschreiben. Tollwut-Impfungen werden zudem bei Grenzübertritten oder großen Veranstaltungen wie VDH-Ausstellungen verlangt.

Alternativen: Titer-Tests statt regelmäßiger Impfungen

Eine sinnvollere Lösung wären jährliche Titer-Tests, um den Antikörperspiegel im Blut des Hundes zu überprüfen und nur dann nachzuimpfen, wenn der Schutz tatsächlich nicht mehr ausreicht. Leider hat die Pharmaindustrie wenig Interesse daran, Titer-Tests stärker zu fördern, da Impfstoffe lukrativer sind. Auch Tierärzte verdienen an beidem gut, was den kritischen Umgang mit Impfplänen erschwert.

Zeitgemäße Impfpraxis

Glücklicherweise gibt es immer mehr fortschrittlich denkende Tierärzte, die bereit sind, mit Tierhaltern über eine individuelle Impfstrategie zu sprechen. Auch die oft hitzig geführte Diskussion unter Tierbesitzern hat dazu beigetragen, dass die Impfpraxis für Haustiere zeitgemäßer und bewusster geworden ist.

Fazit

Als Tierbesitzer tragen wir die Verantwortung für die Gesundheit unserer Hunde. Es lohnt sich, sich gut zu informieren, einen kritischen Blick auf den Impfpass zu werfen und das Gespräch mit dem Tierarzt zu suchen. Eine bedarfsgerechte Impfstrategie schützt nicht nur unsere Hunde, sondern vermeidet auch unnötige Risiken. Mit einem ausgewogenen Ansatz können wir sicherstellen, dass unsere Tiere optimal geschützt sind – ohne überflüssige Belastungen.

Themen rund um die Gesundheit

Hier folgen verschiedene Themen rund um Prädispositionen, Gesundheit und Gesunderhaltung.

Genetik und Prädispositionen

Die Genetik spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Hunde. Während es wünschenswert wäre, den "perfekten" und gesunden Hund nach einer Art Zutatenliste zu erschaffen, ist die Realität komplexer. Viele genetische Prädispositionen für Krankheiten sind noch nicht vollständig erforscht, unabhängig davon, ob es sich um Rassehunde oder Mischlinge handelt. Zahlreiche Erkrankungen haben multifaktorielle Ursachen, bei denen sowohl genetische als auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen.

In relativ geschlossenen Populationen, wie sie bei vielen Rassehunden vorkommen, können bestimmte genetische Probleme aufgrund enger Verwandtschaftsgrade häufiger auftreten und sich manifestieren. Dies erfordert von Züchtern eine vorausschauende Planung, um solche Problematiken zu vermeiden. Der Dalmatiner profitiert hierbei von seiner internationalen Verbreitung und der gezielten Einkreuzung anderer Rassen, wie beispielsweise des Pointers, um genetische Diversität zu fördern.

Dennoch sind auch Dalmatiner nicht vor erblichen Erkrankungen gefeit. Beispielsweise neigen sie aufgrund einer genetischen Mutation zu erhöhten Harnsäurewerten, was das Risiko für die Bildung von Harnsteinen erhöht. Zudem ist eine erbliche Taubheit bei dieser Rasse bekannt, die mit der Fellfarbe und Pigmentierung in Zusammenhang steht.

Es ist wichtig zu betonen, dass jedes Lebewesen potenziell schädliche Gene in sich trägt, die unter bestimmten Bedingungen zum Tragen kommen können. Daher ist es das Anliegen verantwortungsvoller Züchter, die Gesundheit ihrer Zuchtlinien durch sorgfältige Auswahl und Planung zu erhalten und zu verbessern. Obwohl der direkte Weg zum Schönheitschampion verlockend sein mag, zahlt sich der umsichtige und langfristig orientierte Ansatz in der Zucht meist mehr aus. Letztlich profitieren sowohl die Hunde als auch alle echten Dalmatinerliebhaber von einer solchen Herangehensweise.

Harnsteinbildung

Harnsteinbildung beim Dalmatiner: Genetische Prädisposition und Lösungsansätze

Beim Dalmatiner wird weltweit von einer genetischen Prädisposition zur Harnsteinbildung ausgegangen. Dies liegt daran, dass die Gründungstiere der Rasse die Anomalie des Purinstoffwechsels – die sogenannte Hyperurikosurie und Hyperurikämie – vererbt haben. Diese angeborene Veränderung führt dazu, dass der Gehalt an Harnsäure im Blutplasma und im Urin um das 2- bis 4-Fache höher ist als bei anderen Hunden.

Auswirkungen und Prävention

Die erhöhte Harnsäurekonzentration kann zur Bildung von Blasensteinen führen, die in schweren Fällen operativ entfernt werden müssen. Besonders Rüden sind aufgrund ihrer Anatomie anfälliger, wobei Kastraten das höchste Risiko für eine Operation haben. Daher wird empfohlen, Dalmatinerrüden nicht zu kastrieren, um das Risiko von Harnsteinproblemen zu minimieren.

Zur Vorbeugung sollten Dalmatiner eine purinarme Ernährung erhalten und immer ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Purine sind in nahezu allen Lebensmitteln enthalten, insbesondere aber in Innereien, Haut und bestimmten Gemüsesorten. Online-Ressourcen bieten eine Fülle an Informationen zur purinarmen Ernährung, die Haltern dabei hilft, eine geeignete Fütterung sicherzustellen.

Das "Backcross-Projekt" und die LUA/NUA-Dalmatiner

Um das Problem der Harnsteinbildung züchterisch zu bekämpfen, wurde in den 1970er Jahren in den USA das sogenannte Backcross-Projekt gestartet. Hierbei wurde der mit dem Dalmatiner verwandte Pointer eingekreuzt, um das genetische Problem zu korrigieren. Anschließend wurden nur Hunde ohne die genetische Prädisposition weitergezüchtet.

Seit 2011 ist das Projekt von der FCI anerkannt, und mittlerweile hat sich die Zucht von sogenannten LUA- (Low Uric Acid) oder NUA- (Normal Uric Acid) Dalmatinern etabliert. Diese Hunde tragen das Gen für einen normalen Harnsäurestoffwechsel entweder reinerbig oder mischerbig und können es entsprechend weitervererben. Im Gegensatz dazu werden Dalmatiner mit der ursprünglichen Mutation als HUA (High Uric Acid) bezeichnet.

Ein vorbildliches Zuchtprogramm

Das Backcross-Projekt ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Züchter weltweit Rückschritte in Kauf nehmen – etwa in Bezug auf Pigment, Charakter oder Anatomie –, um langfristig einzelne genetische Prädispositionen zu korrigieren. Dieses Engagement zeigt, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit genetischen Problemen ist, um die Gesundheit der Rasse nachhaltig zu verbessern.

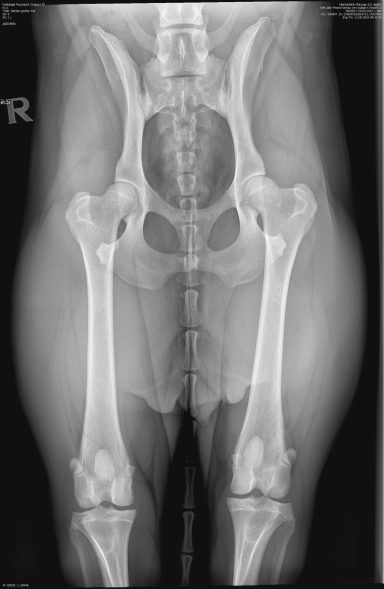

Anatomie und Skelett

Der Dalmatiner ist ein harmonisch gebauter Laufhund, der für seine Ausdauer und ausgewogenen Proportionen bekannt ist. Sein schlanker, athletischer Körperbau mit geradem Rücken, optimal gewinkelten Gelenken und kräftiger Muskulatur ermöglicht ihm ausgedehnte Bewegungen und macht ihn zu einem idealen Begleiter für aktive Menschen.

Dank dieser ausgewogenen Anatomie neigt der Dalmatiner weniger zu gesundheitlichen Problemen des Skeletts, die durch körperliche Übertreibungen verursacht werden. Dennoch können, wie bei allen Hunderassen, im Laufe des Lebens gesundheitliche Herausforderungen auch des Skeletts auftreten.

Es ist daher wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchzuführen und auf eine ausgewogene Ernährung sowie ausreichende Bewegung zu achten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Dalmatiners zu fördern.

Gehör

Die angeborene Taubheit bei Dalmatinern ist ein bekanntes Phänomen, das eng mit ihrer charakteristischen Fellzeichnung und Pigmentierung verknüpft ist. Man geht davon aus, dass die genetische Veranlagung zur Taubheit mit dem für die Tüpfelung verantwortlichen Gen zusammenhängt. Aktuelle Daten des VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) zeigen, dass etwa 1 - 2 % der Dalmatiner aus VDH-Zuchten beidseitig taub geboren werden, während ca. 6 - 7 % einseitig hörend sind.

Es wurde festgestellt, dass Dalmatiner mit blauen Augen häufiger von Taubheit betroffen sind als solche mit braunen Augen. Daher sind in vielen Zuchtvereinen Dalmatiner mit blauen Augen von der Zucht ausgeschlossen.

Um das Risiko der Vererbung von Taubheit zu minimieren, ist es in vielen Zuchtvereinen, einschließlich des VDH, vorgeschrieben, dass nur beidseitig hörende Elterntiere zur Zucht zugelassen werden. Zudem werden alle Welpen mittels audiometrischer Tests (AEP) auf ihr Hörvermögen untersucht.

Trotz dieser Maßnahmen ist die genaue genetische Ursache der Taubheit noch nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen Pigmentmangel im Innenohr und der Degeneration von Haarzellen besteht, was letztlich zur Taubheit führt.

In der Praxis zeigt sich, dass vollständig beidseitig hörende Würfe in gut dokumentierten VDH-Zuchten heute eher die Regel als die Ausnahme sind. Taube Hunde selbst leiden nicht unter ihrer Beeinträchtigung; jedoch erfordert ihre Erziehung besondere Aufmerksamkeit und angepasste Methoden.

Verschleiß und Alterungsprozess

Wie bei allen Lebewesen unterliegen auch Hunde im Laufe ihres Lebens altersbedingten Veränderungen an Skelett und Organen. Mit zunehmendem Alter können Verschleißerscheinungen auftreten, die das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöhen. Während genetische Faktoren eine Rolle spielen, können auch frühere Verletzungen, unerkannte Infektionen oder Fehlbehandlungen im jungen Alter die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen im Alter steigern.

Vorsorgeuntersuchungen für ältere Hunde

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind essenziell, um altersbedingte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Es wird empfohlen, ältere Hunde mindestens einmal jährlich, besser jedoch halbjährlich, vom Tierarzt untersuchen zu lassen. Diese Untersuchungen sollten eine gründliche klinische Untersuchung, Bluttests zur Überprüfung von Organfunktionen (z. B. Nieren- und Leberwerte) sowie eine Urinanalyse umfassen.

Physiotherapie und Bewegung

Gezielte Physiotherapie kann helfen, den Muskelabbau zu verlangsamen und die Beweglichkeit zu erhalten. Regelmäßige, schonende Bewegung unterstützt die Gelenkgesundheit und fördert das allgemeine Wohlbefinden des Hundes.

Ernährung und Gewichtskontrolle

Eine angepasste Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit älterer Hunde. Es ist wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und das Gewicht des Hundes regelmäßig zu kontrollieren, um Übergewicht und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken zu vermeiden.

Fazit

Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, angepasste Bewegung und eine ausgewogene Ernährung können viele altersbedingte Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Tierarzt und eine aufmerksame Beobachtung des Hundes tragen maßgeblich zu einem gesunden und glücklichen Altern bei.

Haut und Fell

Altersbedingte Veränderungen bei Haut und Fell von Hunden

Mit zunehmendem Alter durchlaufen Hunde verschiedene physiologische Veränderungen, die sich auch auf Haut und Fell auswirken können. Die Haut kann an Elastizität verlieren, trockener werden und es können sich Pigmentveränderungen oder Verdickungen einstellen. Das Fell neigt dazu, stumpfer zu werden, an Glanz zu verlieren und es kann vermehrt zu Haarausfall oder Schuppenbildung kommen.

Ursachen für Haut- und Fellveränderungen

Diese Veränderungen können auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt werden:

Reduzierte Talgproduktion: Mit dem Alter nimmt die Produktion von Hautfetten ab, was zu trockener und schuppiger Haut führen kann.

Hormonelle Schwankungen: Ältere Hunde können hormonelle Ungleichgewichte entwickeln, die sich negativ auf Haut und Fell auswirken.

Ernährung: Ein Mangel an essenziellen Nährstoffen kann die Gesundheit von Haut und Fell beeinträchtigen.

Verminderte Beweglichkeit: Ältere Hunde haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich selbst ausreichend zu pflegen, was zu Verfilzungen und Hautproblemen führen kann.

Pflegemaßnahmen für ältere Hunde

Um die Haut- und Fellgesundheit Ihres älteren Hundes zu unterstützen, können folgende Maßnahmen hilfreich sein:

Regelmäßiges Bürsten: Dies fördert die Durchblutung der Haut, entfernt abgestorbene Haare und verhindert Verfilzungen.

Sanftes Baden: Verwenden Sie milde, feuchtigkeitsspendende Shampoos und vermeiden Sie zu häufiges Baden, um das natürliche Hautmilieu nicht zu stören.

Ernährungsanpassung: Stellen Sie sicher, dass die Ernährung Ihres Hundes reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist, um die Hautgesundheit zu unterstützen.

Regelmäßige tierärztliche Kontrollen: Lassen Sie Hautveränderungen oder Fellprobleme von einem Tierarzt abklären, um mögliche zugrunde liegende Erkrankungen auszuschließen.

Durch gezielte Pflege und Aufmerksamkeit können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund in jedem Alter ein gesundes Haut- und Fellkleid behält.

Ein Hundeleben ist kurz. Unseres ist aber auch nicht unendlich. ;)

Der Dalmatiner hat eine recht lange Lebenserwartung von durchschnittlich 12 bis 14 Jahren, viele werden noch älter, einige erreichen das hohe Lebensalter nicht. Der Umstand, dass unsere Dalmis alt werden können, ist ein wichtiges Gut, das es zu erhalten gilt. Allerdings lässt sich ein ausgefülltes, glückliches Leben mit dem Hund nicht in Quantität ausdrücken. Wie bei allem zählt auch hier die Qualität: Die Zahl der Hundejahre ist mir viel weniger wichtig, als die Qualität der Zeit, die wir zusammen haben.

Ausschlussdiät

Hautprobleme und Ernährung: Zusammenhänge erkennen

Hautprobleme werden häufig mit der Ernährung in Verbindung gebracht. Wer bereits frisch füttert, hat eine gute Grundlage und kann gezielt überprüfen, ob das Futter eine Rolle spielt. Dazu eignet sich eine Ausschlussdiät:

- Einfach starten: Über 3–4 Wochen sollten nur wenige, leicht verträgliche Komponenten gefüttert werden, z. B. Pferdefleisch, Kartoffeln und Löwenzahn, ergänzt durch ein hochwertiges Öl, Calcium-Quelle (ggbf. Vitamin-Mineeralstoffmischung)

- Schrittweise Ergänzung: Danach fügt man alle 1–2 Wochen jeweils eine neue Komponente hinzu und beobachtet, ob Reaktionen auftreten.

- Tagebuch führen: Notieren genau, was gefüttert wurde, und dokumentieren Sie Hautveränderungen oder Auffälligkeiten.

Zusätzlich ist es sinnvoll, saisonale Besonderheiten und die Umgebung bei Spaziergängen zu notieren, wie z. B. stark gedüngte Felder oder Pflanzen, die Kontaktallergien auslösen könnten. Diese Aufzeichnungen helfen, mögliche Zusammenhänge zwischen Umweltfaktoren und Hautproblemen zu erkennen.

Tierarzt & Co.

Der Tierarztbesuch: Realistische Erwartungen und Grenzen

Ein guter Tierarzt ist immer die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. Doch es ist wichtig, realistisch einzuschätzen, in welchen Bereichen Tierärzt:innen effektiv unterstützen können – insbesondere bei komplexeren Erkrankungen wie Schilddrüsenproblemen oder Hautleiden.

Wie schnell eine korrekte Diagnose gestellt wird, hängt stark von der Spezialisierung, Erfahrung und dem Wissen des jeweiligen Tierarztes ab. Leider kann es bei schwierigen Fällen oft sehr lange dauern, bis die tatsächliche Ursache gefunden wird – wenn überhaupt. Und dann ist oft schon viel wertvolle Zeit verstrichen.

Herausforderung: Hautprobleme und Ursachenforschung

Hautprobleme sind ein klassisches Beispiel für die Grenzen der tierärztlichen Diagnostik. Oft werden hier nur die Symptome behandelt, beispielsweise mit Antibiotika oder Cortison. Eine tiefgehende Ursachenforschung ist komplex, da:

- Hunde, wie alle Wirbeltiere, viele potenzielle Allergene in sich tragen, die je nach Lebensphase, Ernährung, Haltung oder Pflege aktiv werden können – oder auch nicht.

- Unverträglichkeiten kommen und gehen können, ähnlich wie bei uns Menschen.

Um wirkliche Aufklärung zu erwarten, sollte bedacht werden, dass dies oft die Expertise eines Spezialisten erfordert, der möglicherweise nicht in unmittelbarer Nähe verfügbar ist.

Fazit

Tierärzt:innen sind wichtige Partner für die Gesundheit unserer Tiere, aber sie stoßen bei komplexen oder diffusen Problemen manchmal an ihre Grenzen. Für schwierige Fälle kann es hilfreich sein, sich an spezialisierte Fachärzt:innen oder Tierkliniken zu wenden. Gleichzeitig profitieren Tierhalter:innen davon, selbst aufmerksam zu sein, mögliche Auslöser zu dokumentieren und das Gespräch mit dem Tierarzt aktiv mitzugestalten.

Besonderes Augenmerk: Haut- und Fellpflege

Haut- und Fellpflege bei Dalmatinern: Tipps und Herausforderungen

Das kurze, dichte Fell eines Dalmatiners gilt als pflegeleicht, bringt jedoch spezifische Anforderungen mit sich. Ein regelmäßiges Ausstriegeln mit einem engzackigen Kamm reicht in der Regel aus, um das Fell sauber und glänzend zu halten. Bäder sind selten nötig; klares Wasser, Kernseife oder ein mildes Shampoo auf Aloe-Basis genügen meist. In regenreichen Monaten reicht häufig das Abtrocknen mit einem Handtuch. Dennoch sollte man beachten, dass Dalmatiner das ganze Jahr über haaren – besonders intensiv während des Fellwechsels im Frühjahr und Sommer.

Herausforderungen für Haut und Fell

Das kurze Fell mit hohem Weißanteil macht Dalmatiner anfälliger für bestimmte Probleme:

- Parasitenbefall: Zecken sind auf dem hellen Fell leicht zu entdecken, aber Milbenbefall kommt häufiger vor, da Milben helle Farben bevorzugen.

- Verletzungen und Reizungen: Fremdkörper und Insektenstiche können leicht Entzündungen verursachen.

- Empfindliche Haut: Dalmatiner können empfindlicher auf Umweltgifte oder chemische Pflegemittel reagieren.

Hausapotheke für Dalmatiner:

Für die Versorgung kleiner Verletzungen und Hautreizungen sollte eine gut ausgestattete Hausapotheke bereitstehen. Bewährte Mittel sind:

- Silberwasser und Zinksalbe: Wirken entzündungshemmend und heilungsfördernd.

- Octenisept: Desinfiziert kleinere Wunden.

- Antiseptische Wundsalben: Helfen bei schwereren Verletzungen.

- Hydrocortison-Salbe: Kann bei Insektenstichen und Juckreiz hilfreich sein.

Natürliche Pflegeprodukte als Alternative

Chemische Spot-Ons zur Parasitenbekämpfung können bei empfindlichen Hunden wie Dalmatinern Hautreaktionen hervorrufen. Eine natürliche Alternative ist ein selbst hergestelltes Repellent, das gleichzeitig pflegend und antiparasitär wirkt.

Rezept für ein selbstgemachtes Repellent-Wasser:

- Wasserphase:

- 400 ml starker Kamillentee

- 100 ml Apfelessig (wirkt antiseptisch und repellierend)

- 2 TL Allantoin (pflegt und beruhigt)

- 2 TL Zinkoxid (entzündungshemmend)

- 2 TL Urea (feuchtigkeitsspendend)

- 10% Kräuterauszüge mit repellenter Wirkung (z. B. Citronella, Kamille, Thymian)

- Ölphase:

- 4 EL Kokosöl (antiparasitär)

- 1 EL Rizinusöl (regt Fellwachstum an)

- Vitamin E und Dexpanthenol (pflegend und konservierend)

- Ätherische Öle wie Teebaum-, Lavendel-, oder Neemöl (antiparasitär, antibakteriell).

Zubereitung:

Die Zutaten der Wasser- und Ölphase separat erhitzen (handwarm). Anschließend die Ölphase langsam in die Wasserphase gießen und mit einem Milchaufschäumer verrühren, bis eine homogene Emulsion entsteht. In dunkle Glasflaschen abfüllen und kühl lagern. Je nach Konsistenz kann das Mittel aufgesprüht oder in den Handflächen verrieben und gegen den Strich ins Fell massiert werden. Es gibt auch gute Fertigprodukte, zum Beispiel im Pferdebedarf, mit Neemöl oder Lebermoosextrakt.

Ernährung und Allergien

Hautprobleme können mit der Ernährung zusammenhängen. Futtermittelunverträglichkeiten lassen sich durch Ausschlussdiäten erkennen. Gleichzeitig sollte bei Dalmatinern auf purinarme Ernährung geachtet werden, um die Harnsäureproduktion zu reduzieren. Häufiger sind jedoch saisonale Überempfindlichkeiten auf Parasiten oder Umweltstoffe als Ursache zu beobachten.

Fazit

Eine gründliche Haut- und Fellpflege ist bei Dalmatinern essenziell, um Problemen vorzubeugen. Dazu gehören regelmäßige Pflege, eine angepasste Ernährung und eine gut ausgestattete Hausapotheke. Natürliche Pflegeprodukte und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt helfen, Haut und Fell gesund zu halten. Umsicht und individuelle Anpassung der Pflege an die Bedürfnisse des Hundes sind der Schlüssel zu einem glücklichen und gesunden Hundeleben.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.